ICT利用の成熟と課題が浮き彫りに。ドコモ「モバイル社会白書2025」公開

NTTドコモのモバイル社会研究所は10月29日、2010年から2025年までの16年間にわたるモバイルICTの利用動向をまとめた「モバイル社会白書2025年版」を公開した。今回は、第7章「子どものICT利用」と第8章「シニアの生活実態とICT利用」から、生活の中でのICT定着の現状を紹介する。

小中学生のICT端末利用は、スマートフォンが中心となりつつある。自分専用のスマートフォン所有率は中学生で7割を超え、中学3年生では9割を超える。スマートフォン所有開始年齢の全体平均は10.4歳であった。子どもがスマートフォンを持ち始める理由としては「緊急時の連絡」が最も高く、約5割に上る。

サービスの利用状況を見ると、中学生のSNS利用率は約9割に達している。動画視聴の習慣も根付いており、YouTubeを「毎日」利用している子どもは小学生で約7割、中学生で約8割を占める。また、インターネット利用時間(勉強以外)は、小学生高学年・中学生ともにスマートフォンがタブレットやパソコンを大きく上回っている。

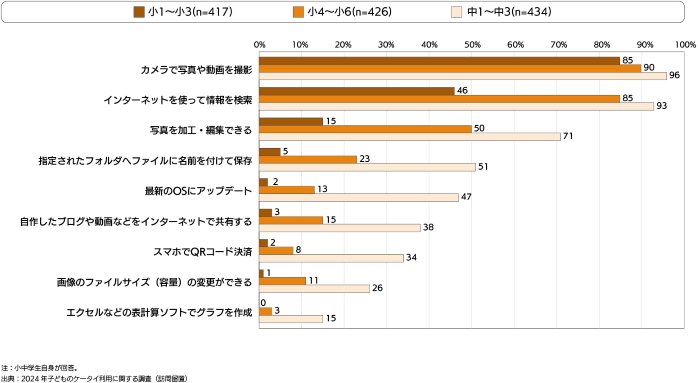

携帯電話の文字入力ができる割合は、小学生高学年および中学生で約9割に達する。パソコンでのキーボード入力ができる割合は小学生低学年で約4割、高学年で約8割、中学生で約9割が「できる」と回答した。このパソコンでの文字入力のスキルは、2020年から2021年にかけて上昇した後、以降は横ばいで推移している。

保護者の意識については、子どものICT利用に対する最大の期待は「情報を適切に収集する力が身につくこと」(4~5割)であった。一方、最大の不安は「長時間利用による健康への悪影響」が全学年で最も高い結果となった。保護者によるペアレンタルコントロールの利用率は小学生で約8割、中学生で6割強に及び、「閲覧内容のフィルタリング」が最も利用される機能である。

シニア層のICT端末所有も進んでいる。60~70代の9割以上、80代の8割以上がいずれかのICT端末を所有している。スマートフォンを所有したきっかけについて、所有歴3年未満の層では「フィーチャーフォンが使えなくなると聞いた」が最も高かった。

ICTサービスの利用率も高く、60代では情報の検索」「災害情報」「電子メール」「地図・乗換案内・ナビ」の利用率が約9割に達する。スマートフォンを所有するシニアの9割を超える人が「持っていると便利」と感じている一方、約6割が「操作が難しい」と感じており、利便性と操作難易度のジレンマが示された。

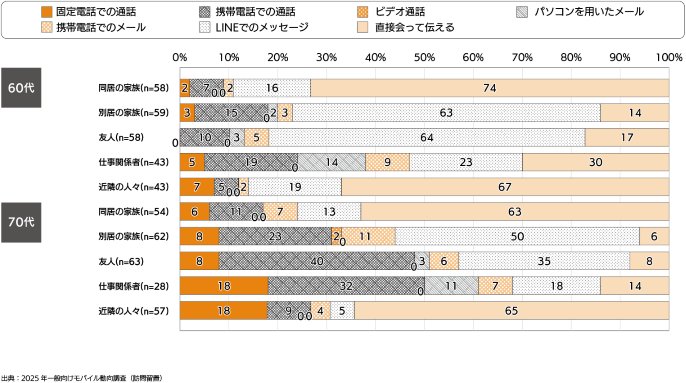

シニア層の連絡手段の変化を見てみると、60代が別居家族・友人へ連絡する際には「LINEでのメッセージ」が半数を超え、70代が友人へ連絡する際には「携帯電話での通話」が最も多く利用されている。

スマートフォンやフィーチャーフォンの利用によって人とのつながりが変化したという実感については、女性のほうがより強く実感していることがわかった。特に「家族、知人・友人との交流が増えた」と感じている割合は、女性で約5割程度、男性でも約3割程度が実感している。

スマートフォンを利用したことによる生活の変化としては、8割を超えるシニアが「疑問に思ったことをすぐに調べる」ようになったと感じている一方で、約1割超のシニアが「時間を無駄にしている」「話す機会が減った」「時間に追われる感じが増えた」といった、ネガティブな生活の変化を感じていることも判明した。

詳細はモバイル社会研究所のサイトで確認できる。

https://www.moba-ken.jp/whitepaper/wp25.html

https://denpanews.jp/